行走在蒙古国乌兰巴托街头,到过北京的朋友会发现很多建筑非常亲切,因为这座城市不少标志性建筑和居民区都是中国援蒙工人一砖一瓦建造起来的。

上世纪五六十年代,应蒙方请求,中国先后派出2.7万余名援蒙工人,支持蒙古国建设。几十年过去了,援蒙工人的故事仍在传颂,援蒙工人精神历久弥新,成为中蒙关系中温暖、珍贵的记忆。

[贡献]“为蒙古国和首都乌兰巴托的发展作出不可磨灭的贡献”

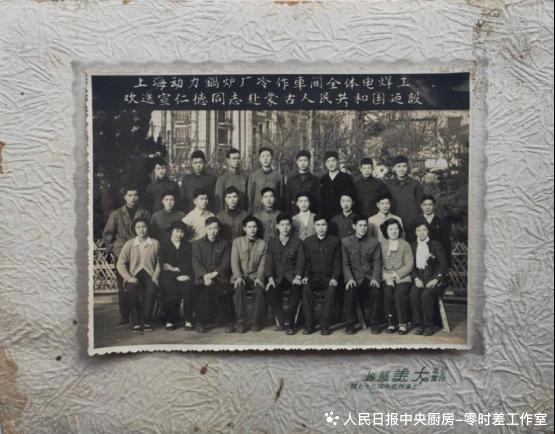

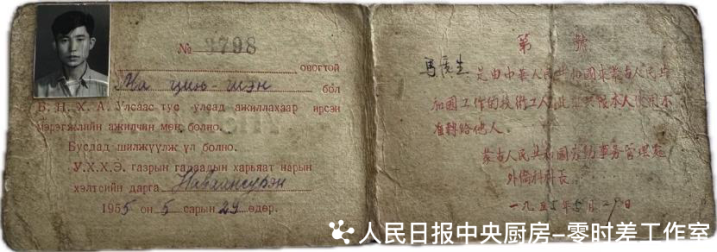

1955年5月8日,首批中国援蒙工人抵达乌兰巴托,受到蒙古国人民热烈欢迎。中国援蒙工人是从北京、上海、河北、黑龙江、吉林、辽宁、山东等地选拔的优秀技术工人,他们跨越戈壁草原,来到蒙古国与当地人民并肩奋斗,助力蒙古国现代化建设。

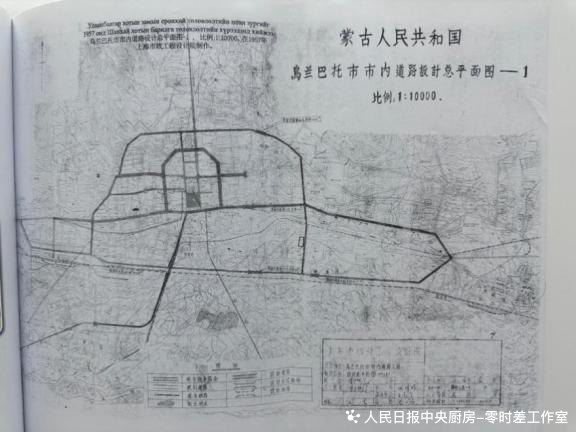

据统计,中国援蒙工人在蒙古国建成了850多项工程,修筑各类建筑物270余万平方米,建造了190多座桥梁,铺设了数十公里铁路,修筑了200多千米公路,架设了900多千米电线。援蒙工人还建设了发电厂、水电站、五金厂、毛纺厂、玻璃厂、养鸡场等各种工厂企业。

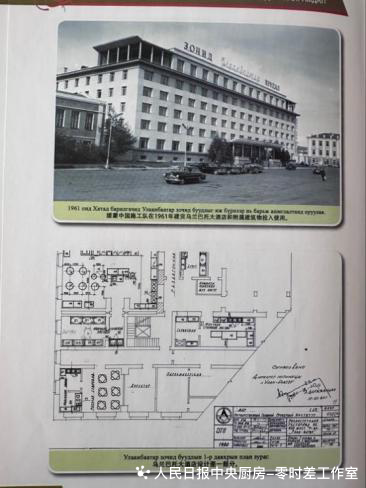

蒙古国汉学家巴特尔夫长期关注中国援蒙工人。2018年,他花费大半年时间从蒙古国国家档案馆及各省档案馆整理出中国援蒙工程历史图片、各类资料,还奔赴蒙古国各地实地拍照。巴特尔夫选录了369个中国援蒙项目的520幅新旧对照图片,编辑成《我们知道的和不知道的中蒙友谊》一书。

“当时蒙古国总人口只有百万,我们是马背上的民族,没有现代化建设经验,中国援蒙工人的到来是雪中送炭。”巴特尔夫介绍,中国工人来蒙工作,住房简陋,也吃不惯,但是他们以饱满的热情投入工作。“中国工人深入到蒙古国几乎所有的县,施工队一般先派2人到各县考察施工条件,筹备物资,确立项目,然后单独或者同蒙方工友一道进行建设。”

中国工人在蒙古国架桥修路,建设了大批工厂、住宅,还传授技术,大大提高了劳动生产率。不少中国工人受到了蒙方的表彰和奖励,蒙古国时任领导人夸赞中国工人“各方面表现都很好,工作甚努力”。

蒙中友好协会主席、蒙古国前驻中国大使巴特苏赫说:“中国秉持‘一花独放不是春,百花齐放春满园’的理念。一批批中国援蒙工人的到来,为蒙古国和首都乌兰巴托的发展作出不可磨灭的贡献。”

[记忆]“这些美丽的建筑承载了蒙古国人民的美好记忆”

中国援蒙工人建设的许多工程已成为蒙古国人民耳熟能详的标志性建筑和基础设施,深深融入当地居民的日常生活中。比如于1958年建成、可容纳约1.5万人的乌兰巴托中央体育场,至今仍然是蒙古国国庆那达慕庆典的举办地。中国援建的其他体育场馆为培养蒙古国运动员作出了重要贡献。

和平桥1958年正式通车,现在仍是乌兰巴托南北交通的重要枢纽。88岁的罗·桑吉米特布是一名摄影师,当年在现场见证了和平桥通车的盛况,将热烈庆祝的场景定格。“这座桥大大方便了市民出行。通车仪式吸引大批乌兰巴托居民一同欢庆。当年中国工人劳动的热闹场景,我至今记忆犹新。”桑吉米特布说。

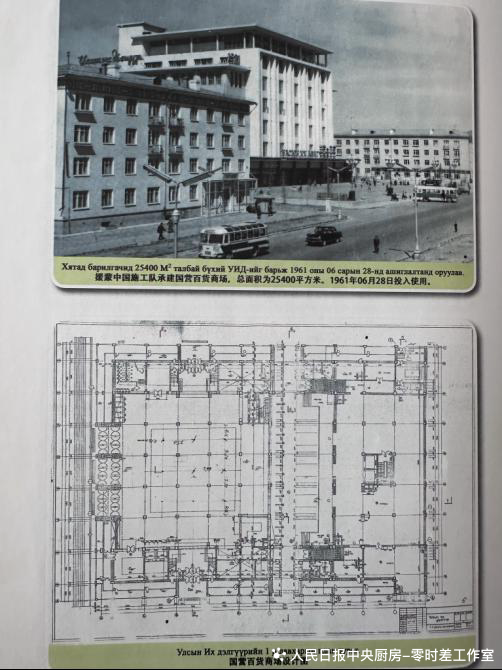

北京王府井百货大楼在蒙古国有一个“姊妹楼”——乌兰巴托百货大楼。这两栋大楼是依照同一张图纸建成的。记者曾多次走进乌兰巴托的百货大楼,这栋建筑无论是外观、形状、商场招牌位置,还是内部空间布局、楼梯设置都与北京王府井百货大楼别无二致。

1963年,乌兰巴托市区通往纳来哈的公路开通。这条公路长23千米,由中国援蒙工人修筑。2019年,中国水电建设集团公司重新铺设该路段,拆除旧路面时,发现原公路的厚度约为1米,足见其建设质量过硬。

中国援蒙工人修建的建筑质量上乘,直到今天多数建筑仍在使用。歌剧院、体育馆、艺术中心、居民小区、各类学校……一栋栋建筑讲述着中蒙之间的浓浓情谊。

“我小时候在中国援建的体育馆打过球,和平桥至今仍然发挥着重要作用,百货大楼是乌兰巴托最美的商场……这些美丽的建筑承载了蒙古国人民的美好记忆。我们应该爱护、利用好这些建筑,传承好援蒙工人精神。”蒙古国前总统恩赫巴亚尔提起中国援蒙工人和援蒙项目,话语中满是回忆。

[友谊]“这张照片象征着蒙中友谊的永恒发展”

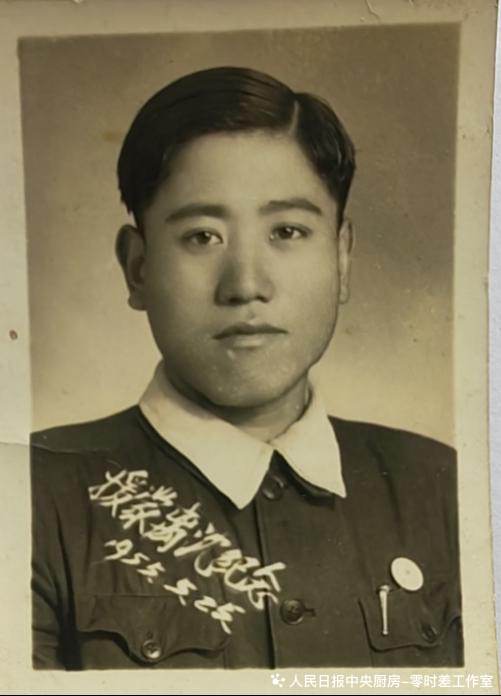

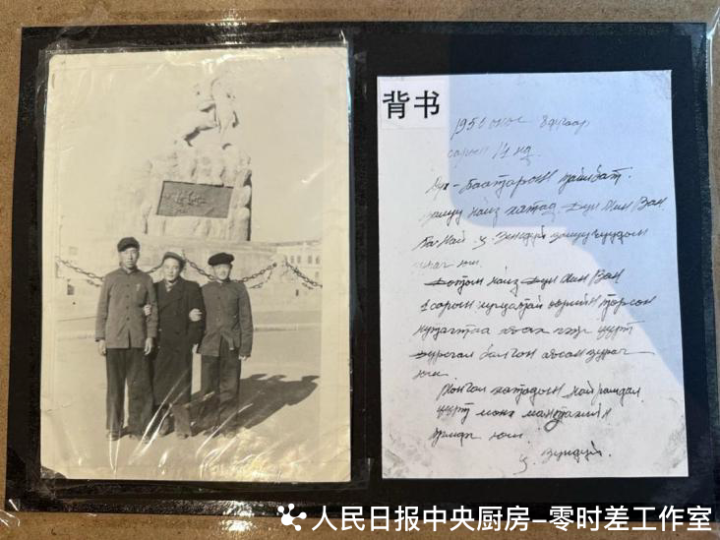

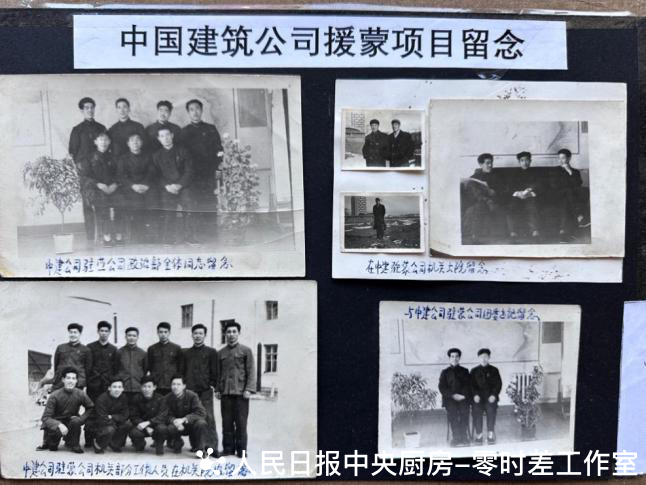

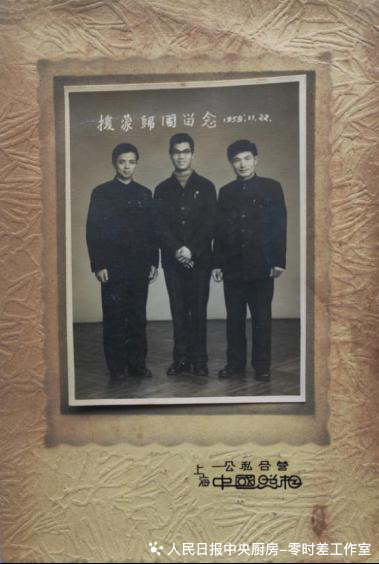

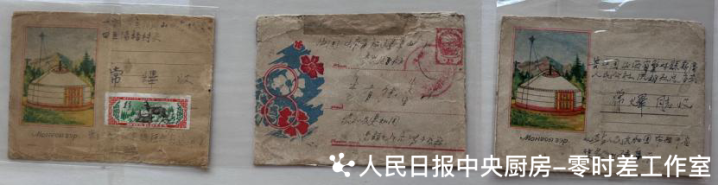

记者在收集中国援蒙工人资料期间,看到很多老照片。照片中,一张张中国工人与蒙古国友人的合影体现着两国人民的深情厚谊。其中有一副照片是援蒙工人王东宁与蒙古国友人巴奈、策·宗堆的合影,照片一旁记录道,“这是好友王东宁为纪念他为期一个月的家乡之行而拍摄的照片。这张照片象征着蒙中友谊的永恒发展。”

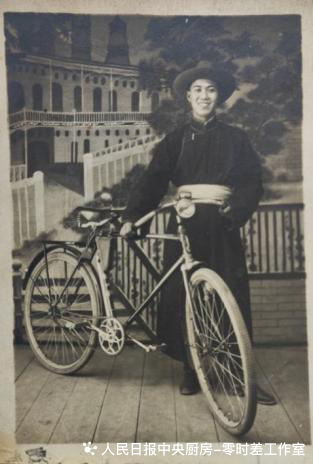

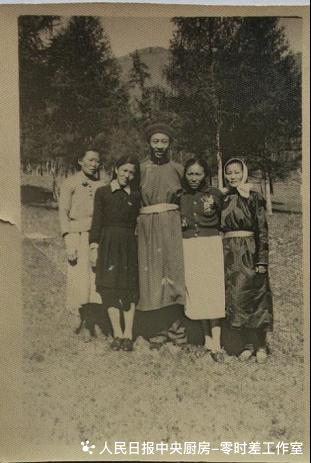

在朝夕相处中,中国工人与蒙古国工友结下了深厚友谊。援蒙工人的老照片中,有的身穿蒙古袍微笑留念,有的同蒙古国朋友合影,宛若家人。援蒙工人王广生回忆说:“蒙古国朋友的生活也不宽裕,但他们把最好的牛羊肉拿来招待中国工人。”

中国援蒙工人为蒙古国建设作出了巨大的贡献,也付出了巨大牺牲。援蒙期间,有120余名中国工人长眠于此,他们平均年龄只有20多岁。祖国没有忘记他们。每年清明,中国驻蒙使馆、中资机构、华侨代表都会去他们的墓地祭扫。

蒙古国人民也没有忘记中国援蒙工人。蒙古国学者那仁扎尔格乐编著了蒙文版《中国援蒙工人(1949——1964)》一书。蒙古电视二台(TV2)拍摄了中国援蒙工人的记录片,还追踪报道援蒙工人时隔多年后访蒙的新闻。巴特尔夫正在搜集近年来中蒙合作的素材,编著《我们知道的和不知道的中蒙友谊》(第二版)。中蒙已达成共识,将在纳来哈修建援蒙工人纪念陵园,以铭记历史、缅怀逝者、传承友谊。

中蒙友好的故事仍在继续。近年来,中蒙共建“一带一路”合作取得显著成果。在中方大力支持下,蒙古国有了第一座交互式立交桥、第一条高速公路、第一个现代化残疾儿童发展中心、先进的污水处理厂……

“中国援蒙工人修建的不仅仅是一幢幢楼房、一条条道路,更是中蒙人民心灵相通的桥梁。”中国驻蒙古国大使沈敏娟说,“中方将聚焦构建周边命运共同体,发扬援蒙工人精神,传承中蒙友谊,深化战略对接和务实合作,为两国人民带来更多福祉。”